MJM, journaliste français d’origine arménienne, a passé deux semaines dans la capitale du sud-est anatolien, à Diyarbakir (Amed en kurde et Tigranakert en arménien) pour partir à la rencontre du passé, du présent et du futur des Arméniens qui étaient des milliers à peupler cette ville avant le Génocide de 1915. Au fur et à mesure de ses pérégrinations, MJM nous fait partager ses rencontres avec des lieux, des femmes, et des hommes dont l’histoire est liée, d’une façon ou d’une autre, avec les Arméniens. MJM est parti pour ce photoreportage dans le cadre du projet REPAIR plateforme numérique Arméno-Turque, projet de l’ONG Yerkir – Penser & Agir pour la Cause Arménienne.

Ce photoreportage date de mai 2013, certaines situations évoquées dans ces articles ont évoluées depuis.

Jour 1 - Sourp Guiragos sous plastique

Deux ans après ma venue à Diyarbakir, les choses ont bien changé à Sourp Guiragos (Saint Cyriaque). J’avais visité cette église arménienne quelques mois avant son inauguration officielle et le bâtiment était alors en pleins travaux. Les échafaudages occupaient tout l’espace et le mobilier n’était pas encore arrivé. Aujourd’hui, les bancs flambant neufs, frappés des initiales SG (Sourp Guiragos) en alphabet arménien sont installés, de nombreuses bougies ont été allumées dans les bacs à sable et deux caisses cadenassées attendent les dons destinés à la rénovation de l’église, l’une des plus importante de tout le Moyen Orient dit-on. Du côté du chœur, des chaises et un imposant siège sont encore recouverts d’un épais plastique les protégeant de la poussière. Car si tout est prêt pour accueillir les fidèles, il manque à Sourp Guiragos quelque chose ou plutôt quelqu’un d’essentiel : un prêtre !

Problème : personne ne sait quand il arrivera même si le Patriarcat d’Istanbul a promis que quelqu’un viendra bien un jour. Crise des vocations oblige, la petite communauté d’Arméniens de Diyarbakir devra encore patienter avant que la messe du dimanche ne soit célébrée. Pour l’instant, l’église est donc en stand by même si des touristes turcs ou étrangers viennent la visiter chaque jour et que Pâques a été célébré pour la seconde fois cette année à grands renforts de tcheureks (brioches tressées) et d’œufs teints de couleurs vives. Il y en avait plus de 500 selon Kévork, le professeur d’arménien qui s’est chargé d’animer la cérémonie en l’absence d’un membre du clergé.

Il règne une atmosphère de calme une fois la lourde porte de l’église refermée et le tumulte de la rue laissé derrière soi. La nature a repris un peu de ses droits : le mûrier qui trône dans la petite cour offre son ombre salutaire aux visiteurs et ses fruits sucrés aux gourmands de passage. Dans un recoin, une exposition de photos permet de se rendre compte de l’ampleur des travaux effectués et renseigne le visiteur sur le Diyarbakir arménien du début du siècle dernier. Des deux côtés du bâtiment, des fontaines manuelles ont été installées et apportent un peu de fraîcheur, toujours bienvenue dans cette région de l’Anatolie. Quant aux pigeons qu’on entend roucouler, ils ont déjà trouvé refuge près de l’imposant beffroi dont la lourde cloche venue spécialement de Russie nous rappelle que Sourp Guiragos est bien en vie. « Notre ville doit devenir un exemple de multiculturalisme, je veux réentendre le son des cloches à côté de celui des minarets » confiait le maire de Diyarbakir, Osman Baydemir, deux ans auparavant dans une interview. Son rêve est finalement devenu réalité.

Jour 2 - Le rêve d’Aram

Seckin Aydin, 32 ans, artiste et professeur de philosophie à l’Université de Dicle, m’a été recommandé le jour de mon arrivée à Amed (nom kurde de Diyarbaklr) dans un café appelé « le Mona ». « Assieds-toi, t’as faim ? Tiens, goûte ça, je vais pas pouvoir tout manger » me lance-t-il alors qu’on se présente mutuellement. Il m’explique qu’il sera bientôt en Italie pour participer à une biennale d’art contemporain. « Tu connais Aram Tigran ? » me demande-t-il tout en me tendant une tranche de pain sur laquelle il a étalé un peu d’ezme. Qui ne connaît pas Aram Tigran ici ? Chantant aussi bien en kurmanji qu’en arménien ou en arabe, Aram Melikyan de son vrai nom est considéré comme l’un des plus grands musiciens et chanteurs de la région. Il est surtout celui qui fait le lien entre la culture kurde et arménienne, même si il est finalement peu connu des Arméniens. Décédé en aout 2009, il avait émis le souhait d’être enterré sur la terre de ses ancêtres, dans le cimetière arménien de Diyarbakir. Mais le ministère turc de l’Intérieur refusera de délivrer une telle autorisation.

Seckin m’explique son projet : « En faisant des recherches sur Aram Tigran, je suis tombé sur une citation de lui qui disait : « Si jamais je reviens sur terre, je prendrai tous les tanks et toutes les armes à feu et les transformerai en instruments de musique ». C’était le rêve d’Aram Tigran en quelque sorte et j’ai décidé de le réaliser » me lance l’artiste, sourire aux lèvres. Ainsi, une fois avoir récupéré des armes et les avoir fait fondre, Seckin va demander à plusieurs artisans de Diyarbakir de l’aider à confectionner ses instruments dont une derbouka et un daf, sorte de grand tambour sur cadre. « J’ai des amis kurdes qui vivent en Italie et je vais les inviter à jouer de la musique kurde avec ces instruments ! » lance Seckin. Et de conclure : « Comme tu le sais, les gens d’ici ont tué les Arméniens et il n’y a pas vraiment de bonnes histoires à raconter à propos des relations entre les Kurdes et eux. L’histoire d’Aram Tigran dont le père a été sauvé et élevé par des Kurdes et qui a fait promettre à son fils de chanter dans leur langue pour leur rendre hommage en est une et je l’aime beaucoup. »

Avant sa mort, Aram Tigran avait pu enfin voir de ses propres yeux l’endroit où ses parents avaient vécu. Il avait donné un concert à Batman pour la fête de Newroz, le nouvel an kurde. Il était également venu à Diyarbakir et le chaleureux accueil qu’il avait reçu lui avait inspiré une chanson : « Di xewnên şevan de min bawer nedikir (si je l’avais rêvé, je ne l’aurais pas cru)/Bi çavan bibînim bajarê Diyarbekir (pouvant voir Diyarbakır)/Rojbaş Diyarbekir je pir bêriya te kir (bonjour Diyarbakır, je vous ai beaucoup manqué)/Te derî Li je vekir (vous m’avez ouvert vos portes)/Te je kir de şa (vous nous avez rendus très heureux). »

Jour 3 - Şeymus Diken, la voix de Diyarbakir

Qu’on le veuille ou non, l’histoire des Arméniens de Diyarbakir et sa région est aujourd’hui entre les mains des Kurdes. Ceux-ci sont devenus, malgré eux, les gardiens de la mémoire des gavurs (infidèles) déportés vers les camps d’extermination de Rasalayn puis au désert du Deir ez-Zor en 1915 ou exilés depuis des décennies, loin d’ici. Chaque Kurde rencontré ici a une petite ou grande histoire à raconter à propos des Arméniens. Un tel vous dira qu’il se souvient de son ami d’enfance qui lui offrait des œufs lors des fêtes de Pâques, un autre vous expliquera que les Arméniens étaient ceux qui travaillaient le fer ou les métaux précieux comme personne d’autre ou que telle Arménienne cuisinait comme une déesse. Ces bribes de mémoire souvent altérées par le temps et qui pourraient paraître extrêmement futiles n’en sont pas moins des traces importantes d’un temps révolu et dont le souvenir flotte à jamais dans les limbes de l’histoire.

Şeymus Diken, écrivain, est peut être celui qui représente le mieux cette voix de Diyarbakir et de son passé. Auteur de nombreux livres sur sa ville natale, il puise dans ses souvenirs pour faire revivre l’âge d’or d’Amed, quand Kurdes, Arméniens, Assyriens, Juifs,… vivaient encore ensemble dans une relative harmonie. « Cette ville n’était ni monolingue, ni mono religieuse, ni mono identitaire, elle appartenait autant aux Arméniens qu’aux Kurdes ou aux Assyriens » déclare l’écrivain. « Et même si certains peuples ont été éliminés après les grandes injustices du passé, ce qu’ils ont vécu, les lieux où ils ont demeuré et leurs souvenirs existent encore et on en parle toujours » assure ce signataire de la pétition d’excuses des intellectuels turcs auprès des Arméniens. Lors de mon entretien avec lui, nous aborderons une question importante qui revient sans cesse dans mes discussions avec les Kurdes de la région et d’ailleurs : à savoir, l’énorme perte qu’a été la disparition puis la fuite des Arméniens et plus largement des chrétiens de la région. « La ville s’est appauvrie économiquement, mais aussi culturellement, intellectuellement et politiquement ; elle s’est uniformisée » résume cruellement Şeymus Diken en ajoutant une précision des plus importantes : « La population de Diyarbakir est tout à fait consciente de cela ».

Jour 4 - Özgur, le gardien du cimetière arménien

Près de la porte d’Urfa, se trouve le cimetière arménien de la ville. Cimetière est un trop grand mot pour ce qui ressemble plus à un jardin abandonné où gisent ça et là plus de 450 tombes défoncées, dépouillées de leurs ornements et dont les photos des défunts ont disparu. Tout est bel et bien mort ici, même l’herbe du sol tellement sèche qu’elle craque sous nos pieds. Un triste paysage qui me rappelle ces tombes arméniennes aperçues dans un champ perdu dans le district d’Arapgir au Dersim, loin des regards et à la merci de l’érosion.

On est loin du faste parfois absurde de certains cimetières arméniens comme celui, par exemple, de Noradouz, où s’étalent des milliers de khatchkars (croix de pierre) à perte de vue et où les familles dépensent des fortunes indécentes pour offrir la plus belle des sépultures à leurs morts. Une concurrence funéraire qui n’est pas de mise à Diyarbakir où les tombes ont été gravées à la hâte du nom de leur propriétaire. Pas d’alphabet arménien et très peu de patronymes finissant par ian. Les noms turcs sont privilégiés. L’identité arménienne est niée ou effacée jusque dans la mort… C’est dans ce cimetière qu’Aram Tigran, le célèbre chanteur et musicien arménien, aurait dû être enterré selon ses dernières volontés. Mais le ministère de l’Intérieur en a décidé autrement…

Özgur, le jeune gardien de 35 ans, footballeur et amateur de taekwondo, ne connaît pas vraiment l’histoire du cimetière, mais nous explique que sa famille veille dessus depuis au moins trois générations. « On n’arrivait à s’entendre avec personne dans le quartier, à part les propriétaires de cet endroit, des Arméniens qui étaient compréhensifs. Tous les musulmans nous insultaient et nous rejetaient » explique celui dont le grand-père a construit les murs qui protègent le cimetière. «Le lieu était beaucoup plus grand avant, mais il a rétréci encore et encore* et aujourd’hui, il ne reste plus que ce que vous voyez » explique Özgur qui assure que les membres de l’église souhaiteraient le voir remplacé. « Tous ceux qui fument du shit ou boivent de l’alcool viennent ici et personne d’autre que moi n’arriverait à leur résister et garder cet espace » assure-t-il tandis que son jeune fils chasse d’un simple sifflement un gamin qui tente de pénétrer dans le cimetière. Quand on lui demande s’il n’aurait pas, par hasard, des origines arméniennes – ce qui expliquerait les difficultés de sa famille à s’intégrer – il répond que oui. « Quoi qu’il arrive, on n’oublie jamais ses racines » résume cette force de la nature qui soulève devant moi une pierre magnifiquement gravée de plus de 150 kilos. « Si elle avait été moins lourde que ça, il y a longtemps qu’on l’aurait volée celle-là aussi ! » lance-t-il.

Jour 5 - Comme un hommage

Chaque jour ou presque, mes hôtes, Berat et Kenan, me font part de leur rêve de devenir les propriétaires d’une maison ancienne dans la vieille ville de Diyarbakir afin de la transformer en café. « Les maisons comme celles que nous recherchons sont peu nombreuses et les prix ne cessent d’augmenter » m’explique Berat, inquiet de voir son rêve ne jamais se réaliser. En effet, depuis quelque temps, les belles maisons situées dans le vieux Diyarbakir attirent toutes les convoitises. Certains espèrent beaucoup du processus de paix entre le PKK et l’Etat turc et anticipent déjà les retombées financières d’un éventuel développement du tourisme dans cette magnifique région. Depuis environ trois ans maintenant, les rénovations d’édifices se multiplient, transformant peu à peu la ville entourée de murailles médiévales, les deuxièmes plus importantes du monde après la Grande muraille de Chine comme aiment le répéter Osman Baydemir et Abdullah Demirbaş.

Un après-midi, nous visitons deux maisons à vendre. La première – sans charme et mal située – ne plaît pas vraiment aux aspirants entrepreneurs. Tout le contraire de la seconde qui, avec ses voûtes élégantes, les très beaux motifs gravés sur le garde-fou, ses reliefs intrigants tout en haut d’un des murs et ce bassin en plein milieu de la cour intérieur, attire ma curiosité. Je demande naïvement à qui elle appartenait. Dans la réponse que l’actuel propriétaire donne en turc, un seul mot me fait sursauter : « Ermeni ». Cette maison appartenait donc à des Arméniens ! Ceci explique donc cela… Dans un anglais hésitant, Berat tente de me traduire les propos du propriétaire kurde : « Les Arméniens et ses grands-parents étaient amis et dans les années 80 (En 1984 débute la guérilla opposant les membres du PKK à l’Etat turc), cette famille arménienne a dû fuir Diyarbakir. Des gens les ont attaqués et à cause de la pression du gouvernement et de la population ils sont partis » résume ce dernier.

Je n’en saurai pas plus malheureusement, mais l’idée qu’une ancienne maison arménienne puisse être transformée en café me laisse songeur. Qui s’en émouvra une fois le bâtiment rénové et transformé en attrape-touristes attirés par la pseudo authenticité du lieu ? Le lendemain, lorsque je demande à Kenan s’ils ont déjà décidé du nom qu’ils donneraient à leur établissement si jamais un prêt leur était accordé, sa réponse me surprend un peu : « Si l’on choisit la maison des Arméniens, on fera des recherches pour savoir comment s’appelait cette famille, qui ils étaient, quels étaient leurs métiers ; Et notre café portera leur nom » m’assure ce dernier. Comme un hommage…

Jour 6 - Armen alias Abdurrahim

J’avais entendu parler d’Armen, alias Abdurrahim, dans l’indispensable livre de Guillaume Perrier et Laure Marchand, La Turquie et le fantôme arménien, et étais curieux de rencontrer en chair et en os celui qui est présenté comme « un petit homme nerveux…» fasciné par tout ce qui est arménien. Cet ancien chauffeur de 52 ans, originaire de Liçe, n’a appris ses origines arméniennes qu’à 25 ans, à la mort de son père. C’est un oncle kurde qui lui a révélé la vérité. « J’ai été très étonné, ça a été un choc pour moi. J’avais grandi en tant que Kurde et à 25 ans on me dit que je suis arménien… Ça m’a complètement chamboulé » avoue ce dernier qui, depuis ce jour, tente, cahin-caha, de retrouver des membres de sa famille dispersée dans le monde et dont il a retrouvé la trace en Hollande et aux Etats- Unis.

« En tant qu’Arménien, je veux apprendre tout ce qui a trait à l’arménité. C’est pour cela que depuis deux ans, je vais aux cours d’arménien. Je veux connaître ma culture et ma langue » s’exclame Armen qui s’est abonné à cinq chaînes télé arméniennes et se tient très régulièrement au courant de l’actualité même en Arménie. Depuis cinq mois, il travaille bénévolement à Sourp Guiragos, « héritage de nos ancêtres », au nom de la fondation arménienne qui gère le lieu. Depuis cinq ans, il se charge également de vendre le journal Agos à Diyarbakir. « J’ai réussi à faire abonner une centaine de personnes ! » assure-t-il, fièrement.

Lorsqu’on lui demande commentil arrive à gérer cette double identité kurde et arménienne, il explique sereinement que les deux parties cohabitent mais que dans le futur, il aimerait voir la mention « Arménien » inscrite sur sa carte identité. « A l’intérieur, c’est l’identité arménienne qui prime » confie celui qui, au fil de la conversation, nous apprendra que son père avait entamé les démarches pour redevenir officiellement chrétien puis s’était ravisé au dernier moment, estimant que ce serait trahir la famille kurde qui l’avait recueilli et élevé. « Je dis à tout le monde que je suis arménien, je n’ai pas peur, je suis tranquille » m’assure Abdurrahim qui cependant, se fait appeler Armen uniquement dans les milieux arméniens ou arménophiles. Selon lui, « il y a environ une famille sur cinq à Diyarbakir chez laquelle on peut trouver des Arméniens ». Et au moins une quinzaine de familles avec lesquelles il partage des moments précieux : « On va aux mariages ensemble, au cimetière, on fait des pique-niques, on s’appelle… » résume Armen pour qui elles sont un peu devenues une seconde fratrie.

Jour 7 - Déjeuner à Sourp Guiragos

Dimanche, 10 heures, l’église Sourp Guiragos est en pleine effervescence. Une dizaine de personnes s’affaire dans ce qui faisait office d’église lorsque le lieu était encore la propriété de l’Etat turc et servait de dépôt. Des dizaines de plats apportés par les membres de la communauté sont déposés sur une table qu’on rallonge à mesure de leur arrivée. Beuregs (feuilletés au fromage), salades, fromages, tahine, biscuits et gâteaux s’ajoutent progressivement tandis que les enfants entament une partie de foot juste à côté. Avant de commencer à manger, chacun joint ses mains pour une prière improvisée par Kévork, le professeur d’arménien. Puis l’écrivain Mıgırdiç Margosyan, de passage à Diyarbakir, prend la parole : « Il faut vivre le jour présent sans que le passé soit un fardeau. Nous devons être fiers d’être arméniens et fiers d’être des êtres humains. Nous ne sommes ni au-dessus ni en- dessous de personne. Pleurer sur les ruines du passé ne sert à rien » déclare-t-il. « Il y avait une habitude ici, celle de récolter de l’argent pour les pauvres. Je me rappelle encore du son que faisait le tintement des pièces. C’est grâce à cette solidarité que cette église est là aujourd’hui. La solidarité, c’est le plus important » ajoute l’écrivain.

Il pleut ce dimanche-là, mais tant pis. Pour moi, c’est incroyable de me retrouver là, au milieu d’Arméniens, dans un moment de pur partage. Sourp Guiragos est bien le centre névralgique de cette petite communauté qui tente de se reconstruire après des années de sommeil forcé. Et peu importe si la grande majorité des personnes rencontrées n’accorde que peu d’importance à la religion. « Les gens se réunissent ici régulièrement, tout simplement pour se rencontrer et être ensemble » m’assure Şinow, un jeune homme anglophone qui travaille dans cet endroit depuis seulement quelques semaines.

« Assieds-toi et mange ! » m’ordonnent gentiment les dames qui s’affairent alentour apportant du thé et préparant des assiettes pour les retardataires et les inconnus de passage. « Il y a encore plein de gens qui ont peur et qui ne viendront jamais ici. Ils n’ont pas encore trouvé le courage. Moi je suis là où se trouve la vérité » explique Halidé, 58 ans, originaire de Elazîg qui nous confie dans le brouhaha qu’elle n’avait jamais été en contact avec des Arméniens jusqu’à maintenant. Les visages que j’aperçois me semblent étrangement familiers et même si la communication est difficile, un simple sourire suffit le plus souvent pour se comprendre. Aussi, lorsqu’un peu après midi le muezzin de la mosquée juste en face fait son adhan, personne ne semble y faire attention. Le micro climat de Sourp Guiragos certainement…

Jour 8 - Chez Sarkis et Baïzar

Après le déjeuner à Sourp Guiragos, une partie des convives se retrouve à l’église assyrienne de la Vierge Marie. C’est là qu’habite le plus vieux couple d’Arméniens de la ville, Sarkis et Baïzar, 83 et 85 ans. Lors de ma rencontre avec Abdullah Demirbaş, le maire de la municipalité de Sur, celui-ci m’avait expliqué : « Au début de mon premier mandat, seules deux personnes disaient ouvertement qu’elles étaient arméniennes à Diyarbakir ». Ces deux impertinents ne sont autres que Sarkis et Baïzar que les Assyriens ont installés dans leur église après le départ des derniers membres de la communauté il y a 26 ans. Depuis, ce sont eux qui veillent sur ce lieu de culte. Le couple s’est marié il y a 64 ans à Sourp Guiragos dans la petite église attenante au bâtiment principal qui appartenait à l’Etat à cette époque. L’un des tout derniers mariages à y être célébré !

Dans la pièce, nous sommes une quinzaine réunie pour boire le café. L’atmosphère conviviale et détendue est propice à la conversation et les histoires personnelles se racontent plus facilement. Dans le brouhaha des discussions qui fusent ça et là, une dame originaire de Silvan, accompagnée de sa mère, pleure doucement en évoquant la mort de son mari, tué par le Hezbollah en 1992. « A Silvan, il reste quelques maisons de dömnes (convertis) et on nous reproche aujourd’hui encore d’être des non musulmans. Des gens habitent en ce moment-même sur mes terres, mais qu’est-ce que je peux bien y faire ? La tombe de mon mari est là-bas, tout est là-bas. Je ne peux pas m’en aller » raconte-t-elle d’une voix étrange et très douce qui, dans un élan de colère, traitera plus tard les Kurdes de tous les noms d’oiseaux.

Une grande émotion emplit soudainement la pièce lorsque Arminé (le prénom a été changé) nous parle de son père. Un homme qu’elle semble chérir plus que tout au monde et qui lui a transmis son arménité. « Peu avant sa mort en 2007, papa a commencé à oublier le turc, puis il a oublié le kurde. A la fin, il ne parlait plus qu’arménien. Il nous demandait du pain en arménien, il nous parlait dans une langue que nous ne comprenions pas » se remémore en pleurs cette femme d’une quarantaine d’années qui assiste avec assiduité aux cours d’arménien de Kévork. « On ne pouvait même pas lui répondre. Alors maintenant, une lettre, un mot que j’apprends, je le répète mille fois. J’ai vraiment envie d’apprendre l’arménien » assure celle qui a fait baptiser en secret sa fille à Sourp Guiragos en 1984. Il s’agit là du tout dernier baptême qui aura lieu au sein de l’église avant sa rénovation. Pour la petite histoire, il faut savoir qu’Arminé fait partie des premières personnes baptisées en 2012 et que son fils a été le premier à se marier dans l’église rénovée avec… une Hayastantsi (Arménienne d’Arménie).

Jour 9 - Le pont de la mort… ou presque

Entre chien et loup, et après avoir dévoré une des spécialités de la région, le çiğer, Azad, un jeune Kurde rencontré à Amed, souhaite nous emmener dans un lieu qu’il affectionne particulièrement : le pont On gôzlü, le pont aux dix yeux. Un endroit qui lui rappelle ses camarades partis dans les montagnes rejoindre la guérilla du PKK. L’un d’eux est mort en martyr tandis que d’autres croupissent dans les geôles turques. Mais avant de nous y rendre, il doit trouver une photocopieuse pour copier les lettres de prisonniers malades qu’il transporte avec lui et dont il doit transmettre un exemplaire à diverses associations chargées de mener des actions de solidarité.

Après avoir acheté à boire et de quoi grignoter, nous arrivons au fameux pont. La lumière se fait de plus en plus faible et lorsque dans la conversation j’entends que des Arméniens ont été jetés du haut de ce pont qui permet de traverser le Tigre à pied, mon premier réflexe est de sortir mon appareil photo et de shooter un maximum avant que la nuit ne tombe définitivement sur Amed. Les pensées fusent et les récits typiques d’Arméniens se faisant attacher par deux ou quatre avant d’être précipités du haut d’un pont ou d’une falaise me reviennent à la mémoire alors que je contemple le fleuve. Je me trouve donc devant ce qui devait être le dernier paysage que ces pauvres innocents ont dû apercevoir avant d’être précipités en bas… J’imagine la scène avec force détails, un vrai film. Ne manque plus que le son du doudouk pour accompagner les images qui me passent par la tête. Je pense déjà au texte que je vais écrire pour accompagner ma photo du fleuve menaçant.

Mais quelques jours plus tard, lorsque je demande à Kévork, le professeur d’arménien, des détails sur On gôzlü où des Arméniens avaient trouvé la mort, sa réponse détruit instantanément tout ce que j’avais pu imaginer deux jours plus tôt : aucun Arménien n’a été jeté de ce pont. « On leur a bien fait traverser l’édifice, mais seulement pour aller mourir beaucoup plus loin ». Loin des yeux de la population qui ne devait pas être témoin de la tragédie en cours.

Ma photo ne veut plus rien dire et mon histoire tombe à l’eau. C’est le cas de le dire…

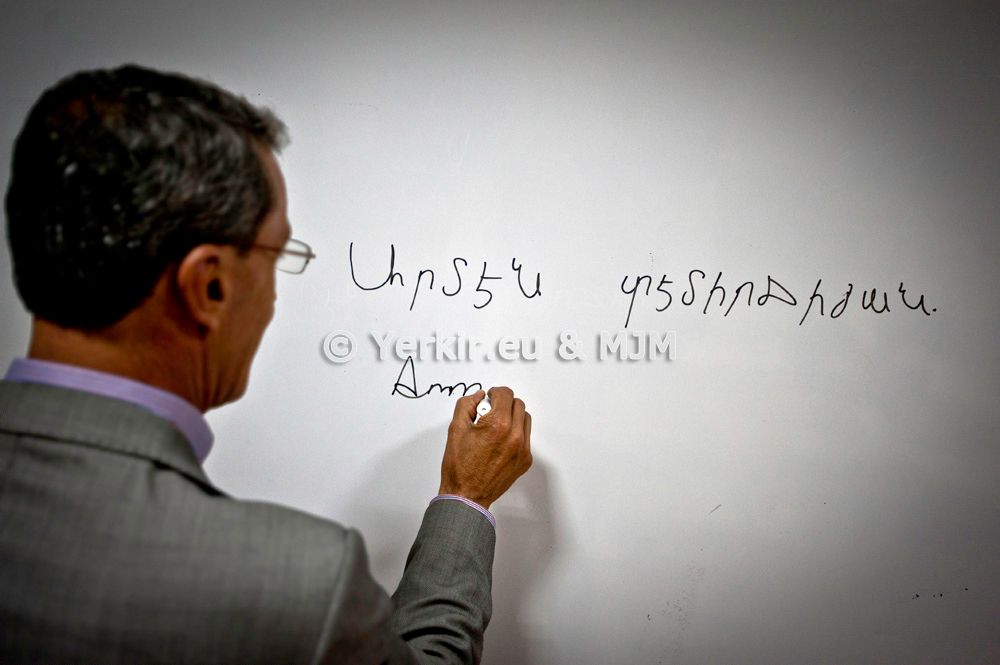

Jour 10 - Retour à l’école

Depuis deux ans ont lieu des cours d’arménien au centre « Cegerxwin Kültür Ve Sanat » de Diyarbakir. Dispensés par Kévork, un Arménien originaire du Sassoun installé à Istanbul, ils attirent plus d’une soixantaine de personnes, des Arméniens musulmans pour la plupart. « Quelques Kurdes ont bien assisté à deux ou trois cours, mais ils ne sont plus jamais revenus. Ils ont dit que c’était trop difficile » assure le professeur en riant.

« Parev, intchpessès ? Lav es ? / Bonjour, comment vas-tu ? Tu vas bien ? » Il est 18h40 et déjà, les premiers élèves se réunissent autour de Kévork, costume sobre impeccable et lunettes argentées sur le nez, qui, trois fois par semaine enseigne dans cet immense centre. Ce jour-là, on dénombre seulement une quinzaine de personnes présentes. Jeunes et moins jeunes participent activement, répondant du tac au tac aux questions du professeur, lisant en arménien les phrases que Kévork a écrites au tableau dans l’alphabet de Mesrop Machtots, puis repassant au turc pour demander une précision sur tel ou tel point. La langue a toujours été un pilier de la culture et de l’identité arménienne et voir ces personnes – descendants d’Arméniens islamisés de force pour la plupart – renouer avec leur arménité a quelque chose d’émouvant et de très symbolique. N’est-ce pas là le premier pas le plus important vers un retour à l’arménité ? Combien d’Arméniens de la Diaspora regrettent-ils de ne pouvoir parler leur langue et combien trouvent la motivation pour prendre des cours pour combler ce manque ?

La prochaine étape de cette « ré-arménisation » sera donc un voyage en Hayastan (Arménie) comme le souhaite ardemment Ğäfur Türkaï, l’un des responsables de la Fondation arménienne de Diyarbakir. « Depuis un an, je souhaite amener les élèves du cours d’arménien en Arménie. C’est très important qu’ils puissent se rendre là-bas et découvrir ce pays » explique ce dernier. « Mais, malheureusement, nous manquons de fonds pour entreprendre un tel voyage » déplore-t-il. Âmes généreuses et compréhensives, vous êtes prévenues !

Jour 11 - Le génocide blanc continue

Sourp Guiragos mise à part, il existe au moins deux autres églises arméniennes encore debout à Diyarbakir. Elles sont la propriété de l’Etat qui les a transformées en une sorte de centres d’apprentissages pour enfants, les vidant ainsi de leur identité arménienne. Sur la carte de la vieille ville que l’office du tourisme de la ville distribue, elles ne sont mentionnées que par l’appellation « church » (église) sans leur nom d’origine. Au contraire de Sourp Guiragos qui porte fièrement la mention officielle d’« église arménienne ». « Nous avons fait rénover Sourp Guiragos contrairement à l’État qui a fait des églises arméniennes des musées de tapis » lancera d’ailleurs Abdullah Demirbaş, le maire de la municipalité de Sur, lors de notre rencontre.

Sur la plaque de l’église arménienne protestante, il est inscrit noir sur blanc que les caractéristiques du bâtiment indiquent qu’il ne s’agit surtout pas d’une église arménienne (pourquoi donc le mentionner dans ce cas ?). A l’intérieur, on découvre que le lieu a été transformé en atelier de couture et que de très jeunes filles et d’autres moins jeunes confectionnent des foulards pour le mirifique salaire de 100 liras par mois (moins de 40 euros). Foulards qui seront bien sûr revendus dix fois plus chers sur les marchés de la ville ou ailleurs selon les ouvrières résignées. Il me semble qu’un mot existe pour ce genre de situation : exploitation.

Dans l’autre lieu de culte tout proche, c’est à peu près la même chose sauf qu’ici, difficile de cacher le caractère arménien des lieux qui ressemblent à un mini Sourp Guiragos et dont le magnifique chœur a été très endommagé, comme si on l’avait défoncé à coup de masse. Ce qui n’a pas l’air de déranger les enfants qui y travaillent comme « apprentis ». Gravure pour les garçons et confection de tapis pour les filles, séparés physiquement par une cloison de fortune. Livrés à eux-mêmes, sans surveillance, ils discutent, s’amusent et se baladent dans l’église en piteux état. Dans le déambulatoire, un escalier caché mène à une petite pièce dont je ne saisis pas l’utilité tout de suite. En regardant en l’air, j’aperçois au loin le beffroi privé de sa cloche. Une corde devait permettre de la faire sonner exactement à l’endroit où je me trouve aujourd’hui. Mais contrairement à Sourp Guiragos, point de corde et encore moins de cloche ici. Un jour peut-être…

Jour 12 - Mustafa et Çakir : une mémoire enjolivée

Burçin, une amie journaliste qui m’a beaucoup aidé pour préparer mon arrivée à Amed m’avait conseillé de rencontrer les vieux ferronniers qui travaillent non loin du minaret à quatre pieds dans le vieux Diyarbakir. C’est là que l’on rencontre Mustafa, 58 ans, vendeur de quincaillerie, qui semble presque attendre notre venue. Après lui avoir expliqué l’objet de notre visite, il nous fait asseoir sur des chaises rafistolées et hèle un vendeur de çay (thé) qui passe dans la rue. Pas besoin de lui poser de questions, il nous livre ses souvenirs par bribes, en mode haut débit. « Le vendredi avaient lieu des cours de religion et certains professeurs disaient aux élèves qui ne voulaient pas y assister de partir » se rappelle Mustafa. « La moitié de la classe disparaissait. Ce qui veut dire qu’il s’agissait de chrétiens » en conclut-il tout en avalant son thé d’un trait. « On comprenait que les femmes étaient chrétiennes rien qu’en regardant leur façon de porter leur foulard. Entre les yeux et le début du front, quatre doigts pour les Arméniennes, deux pour les autres chrétiennes » explique-t-il tandis qu’un jeune travailleur aiguise une lame non loin de nous.Plus tard dans la conversation, il se souvient d’un vieil ami qui, dit-il, a beaucoup côtoyé les Arméniens du quartier. Il nous propose de le rencontrer.

Le surlendemain, nous rencontrons donc le fameux Çakir, pyjama crème et moustache grisonnante, qui nous accueille dans son minuscule appartement où il vit avec sa femme. A peine installé, surprise, cet ancien cordonnier de 83 ans se met à me poser des questions… en arménien ! « Je parle arménien mieux que les Arméniens ! » lance fièrement celui qui a appris la langue de Mesrop aux côtés de son maître. Malheureusement, le vieux monsieur, victime d’une attaque cérébrale, a du mal à se remémorer l’ancien temps et les bribes de sa mémoire défaillante ne nous donne que peu d’informations sur l’époque où Arméniens et Kurdes vivaient ensemble. « On leur donnait du tourchou (légumes en saumure) et eux nous donnaient du bastourma (charcuterie), du kawarma (viande confite), plein de choses ! On se partageait la nourriture, il y avait beaucoup de solidarité alors » résume Çakir. « On jouait tous aux jeux d’argent, personne ne parlait turc, on parlait tous arménien. Il n’y avait pas d’inimitié entre nous » assure le vieillard dont les souvenirs se sont certainement enjolivés avec le temps. Il n’empêche, ses quelques réminiscences nous indiquent que beaucoup de Kurdes gardent un bon souvenir des gavours (infidèles), « très honnêtes et droits en affaires avec un grand sens de l’honneur et une certaine droiture » selon Mustafa chez qui les mots « solidarité, cosmopolite » et « harmonie » utilisés pour caractériser le Diyarbakir d’autrefois me laissent tout aussi perplexe que rêveur.

Jour 13 : « La Diaspora doit comprendre la Turquie et les Arméniens de Turquie. »

De passage au salon du livre de Diyarbakir, trois stands attirent mon attention. Celui des éditions Belge, celui d’Agos et enfin, celui des éditions Aras où le très condescendant (soyons polis) Meguerditch Margosyan signe son dernier livre. L’occasion de poser quelques questions à ce célèbre écrivain originaire de Diyarbakir et de confirmer la difficulté d’interviewer un homme de lettres quand on n’a pas lu le moindre de ses bouquins et que celui-ci rechigne à vous répondre en vous prenant de très, très haut. Je passe donc sur cette interview avortée de Margosyan et enchaîne directement sur ma rencontre avec Yedvart Tomasyan, le big boss des éditions Aras, sourcils noirs imposants, barbe fournie et regard rempli de malice. Yedvart nous assure que la société civile turque est bien en train d’évoluer au sujet du Génocide des Arméniens, mais qu’il faut aussi savoir être patient : « Toutes les nouvelles idées viennent des intellectuels, dans toutes les sociétés c’est ainsi. D’abord ce sont les poètes qui disent la vérité, puis 40 ans plus tard, la société répète ce que les poètes avaient dit auparavant. Encore maintenant, la plupart des gens savent seulement ce que l’État leur a appris depuis cent ans » explique-t-il. « On doit attendre que la Turquie soit démocratique, mais aussi lutter pour qu’il y ait une réelle démocratie. Moi, en tant qu’Arménien, je dois être actif pour qu’elle arrive en Turquie. Je dois être dans la lutte car ce n’est pas en restant dans mon coin que ça viendra » ajoute celui qui dit comprendre le relatif silence et le peu d’engagement politique de la communauté arménienne d’Istanbul. « Depuis longtemps, les Arméniens d’Istanbul disent : « Ne parlons pas, restons silencieux sinon il nous arrivera quelque chose. » Je comprends cela. Ils ont peur pour leur vie et leurs biens, car dans ce pays, tous les dix ans, il arrive quelque chose aux Arméniens » rappelle l’éditeur.

A la fin de notre discussion improvisée, je lui demande comment la Diaspora peut accompagner les changements en cours en Turquie. « On s’en fout de la Diaspora, qu’elle nous accompagne ou pas, c’est la même chose ! » lance-t-il en riant. Puis m’agrippant le bras affectueusement, il ajoute sur le ton de la confidence : « La Diaspora doit comprendre la Turquie et les Arméniens de Turquie. Ce sont des gens comme toi qui doivent venir nous rencontrer, discuter avec nous. C’est comme ça qu’on pourra se comprendre les uns les autres. On a besoin de ce contact-là » ajoute-t-il en me pressant doucement l’épaule. « On a besoin de se rencontrer et que nos yeux puissent se voir. De loin, c’est trop compliqué. »

Jour 14 - Pourquoi pas ?

Voici un exemple plus positif de ce que peut devenir une maison ayant appartenu à une famille arménienne à Diyarbakir. Celle-ci, construite en 1919 et située dans le quartier d’Ali Pacha – quartier composé essentiellement de maisons anciennes et de gecekondu* – a appartenu à un couple sans enfants qui avait conclu une sorte de marché avec des Kurdes. Ces derniers veillaient sur lui jusqu’à sa mort et une fois passé de vie à trépas, la maison leur appartiendrait. On ne sait malheureusement rien de ce couple et leur souvenir s’en est allé en même temps que les heureux propriétaires kurdes qui ont fini par revendre la demeure et quitter la ville.

Désormais, c’est au collectif Suluku Han qu’elle appartient. Ce groupe d’une vingtaine d’amis intellos a pour projet de rénover les lieux et d’en faire une sorte de Maison de la jeunesse de Diyarbakir, un lieu unique en son genre qui accueillerait une soixantaine de jeunes du quartier. « Au départ, on souhaitait par exemple donner des cours de philosophie aux enfants, ce genre de choses. Mais il s’agit de jeunes qui vendent de la drogue ou qui en consomment, qui ont des couteaux dans la main » explique Gülder, une jeune architecte francophone de 24 ans qui travaille sur le projet. « On ne peut pas casser leurs habitudes d’un seul coup, mais peut-être que l’on peut transformer ce couteau en un autre instrument. En faire un outil pour faire de la sculpture par exemple » développe celle qui rêve de voir les enfants changer de vie grâce à la structure.

« En Turquie, on dit des Arméniens qu’ils ont l’art de la main. Je pense que c’est génétique chez eux ! Ils ont façonné de vrais bijoux et ont pratiqué leur art à même la pierre, sur le basalte. Quand on voit tous ces décors dans la maison, on pense à eux » assure Gülder qui est chef de chantier sur le projet. Cette dernière déplore toutes ces restaurations entreprises à la va vite à Diyarbakir, à grands renforts de béton armé et sans aucun respect pour les normes anciennes de construction. Rien à voir avec son chantier, pensé en amont par des architectes soucieux de l’histoire des lieux et où quelques ouvriers s’affairent ça et là. La toiture est presque finie et un énorme trou destiné aux fondations d’un nouveau bâtiment a été creusé côté rue. La fin des travaux est prévue pour septembre, mais d’ici là, le collectif travaille tous les jours, dimanche compris, pour être dans les temps. « Cet hiver, on avait fait un feu et on creusait la nuit » raconte Gülder qui a déjà sa petite idée du nom qu’elle aimerait donner à ce lieu atypique. « On n’a pas encore de nom, mais moi je souhaite l’appeler « Pourquoi pas ? » Car on ne pense jamais que ces enfants puissent produire quelque chose et bénéficier d’une certaine éducation, alors que pourquoi pas ? » conclut-elle.