Hranoush Kharatyan

Ethnologue d’Arménie

Hranouch Kharatyan, ethnologue d’Arménie analyse le phénomène de turquification depuis la création de la République turque et ses conséquences sur les populations de la région du Dersim. Depuis l’Empire ottoman jusqu’à la période actuelle, ces dernières ont eu des définitions différentes de leurs identités. Quelles que soient ces définitions, elles ont été surveillées de près par les autorités de chaque époque.

Les évolutions du « droit à l’identité » dans la République turque

Le programme d’inoculation massive d’une identité « turque » dans la population de Turquie et d’anoblissement » de l’ethnonyme « turc » a été mis au point par Kemal Ataturk pour créer un Etat national moderne au moyen de méthodes politiques, idéologico-culturelles, et administratives coercitives. Ce programme s’est poursuivi jusque dans les années 1990 avec un énorme succès (via l’éducation, des exposés historiques, des articles sociopolitiques, la turquification de la toponymie et des anthroponymes, le limogeage des personnes non turques des emplois administratifs et même pédagogiques, la littérature artistique etc.). Au bout du compte, un nombre considérable de Kurdes, d’Arabes, de Grecs, de Lazes et autres peuples d’origine caucasienne, de peuples balkaniques (Albaniens, Bulgares, Serbes etc.) et des derniers rescapés du Génocide arménien, a été turquifié, en profondeur ou en apparence.

En réalité ils n’avaient pas d’autre issue. Car en dehors du fait que les « non-Turcs » étaient officiellement intégrés à un système de caste où le positionnement était déterminé par la pratique (les chrétiens en bas de l’échelle, les Alévis un niveau au-dessus, puis les Kurdes et les Arabes sunnites, et les Turcs sunnites au-dessus), seul « le Turc » pouvait modifier sa situation sociale, devenir fonctionnaire, faire carrière, enseigner dans une école d’Etat, ne pas être exposé en permanence à des persécutions de tout ordre, politique, culturel, financier, etc..

« Devenir turc » était simple : il suffisait de parler turc, d’être musulman sunnite et de se dire « turc », ce qui permettait d’échapper à la commisération sociale et aux pressions administratives et politiques, en donnant à la génération future au moins une chance de s’intégrer dans la vie politique et socioculturelle turque. C’est donc sans résistance sérieuse que le programme de sunni-turquification de l’identité et de laïcisation de la société s’est appliqué avec succès dans la Turquie kémaliste, avec pour résultat la modification brutale et rapide de l’image ethno-religieuse d’une Turquie, qui, il n’y a pas si longtemps encore, était multiethnique et multi-religieuse, et la multiplication par au moins dix du composant identitaire « turc » dans la population totale.

Une partie importante du succès public du programme politique de « turquification » découlait de l’acculturation de la masse et de sa méconnaissance du passé, dont le peu qu’elle savait reposait essentiellement sur les souvenirs oraux conservés au sein de groupes ou des familles. La nouvelle narration historiographique de l’histoire nationale de la Turquie unitaire contournait avec succès le passé « non turc » de la Turquie, et omettait même de rappeler l’existence, en son sein, de peuples « non turcs ». Même les minorités nationales que la conférence de Lausanne imposa à la Turquie de reconnaître officiellement comme telles, à savoir les minorités arménienne, grecque et juive dont les deux premières avaient été pratiquement totalement annihilées durant la première moitié du XXe siècle, n’avaient le droit d’étudier l’histoire dans leurs écoles nationales que selon la version officielle de l’histoire nationale turque, laquelle était délivrée par des enseignants exclusivement turcs, et faisait l’objet d’un strict contrôle annuel (qui subsiste de nos jours).

Concernant le passé et l’histoire, hormis les souvenirs oraux transmis de génération en génération à l’intérieur de groupes isolés, il n’y avait de facto aucune autre source d’information que celle de l’histoire officielle. Même la génération rescapée du génocide des Arméniens et des Grecs, peuples autrefois éduqués et dotés de riches traditions historiographiques, n’avait aucune autre source d’information alternative concernant le passé, que la mémoire orale. Dans ces conditions, « l’histoire nationale » turque est vraiment devenue ce facteur puissant qui a forgé le nationalisme turc de la classe moyenne, capable de masquer jusqu’à l’existence d’autres entités ethniques et le souvenir même du passé. « L’histoire nationale » turque qui a commencé à se diffuser à partir des années 1950 par l’éducation de masse, était la seule chose généralement entendue de la société turque, et donc le principal sinon le seul moule de l’argumentaire du discours public.

Les années 1970 virent s’opérer un changement dans le programme officiel de laïcisation de la Turquie. L’activité de la Direction des affaires religieuses se renforça tandis qu’à l’école, la religion qui était jusque-là une matière facultative, devint une matière obligatoire. La construction de nouvelles mosquées avec introduction de la prière des imams sunnites, commença à s’imposer également aux communautés alévies qui ne connaissaient en pratique ni les mosquées ni la prière des imams. Naturellement, les Alévis ont considéré ce changement comme une énième tentative de sunnisation forcée, d’autant que le Gouvernement conditionnait l’amélioration des villages alévis à la construction de mosquées et à la participation obligatoire des enfants alévis à la pratique religieuse sunnite. Ce fut là l’occasion pour que les Alévis sortent de la « clandestinité » et se dévoilent au grand jour. Le mot « alévi » n’avait plus qu’une valeur quasiment folklorique aux yeux de la société turque, connut alors une résurrection et commença à se décliner en des débats de divers niveaux.

Les opérations déjà commencées de libération nationale kurde et/ou de réaffirmation identitaire kurde, les affrontements armés entre l’armée turque et le Parti des Travailleurs du Kurdistan (PKK), ainsi que la fréquence de l’emploi au sens ethnique du mot « kurde » dans l’espace public et les médias, ont soulevé des interrogations sur la question de « l’unicité turque ». La dualité de la coexistence entre « laïc » et « musulman » a commencé à faire l’objet de débats de société. Par ailleurs, les Turcs qui, dans les années 1960-1970, se sont réfugiés en Europe pour échapper aux poursuites dues à leurs convictions socialistes, ont dû faire face à une autre histoire de la Turquie, avant que n’apparaissent en Turquie-même dans les années 1980-1990, des analyses mettant en doute l’identité turque définie par l’histoire nationale, laquelle faisait même l’objet d’une révision critique.

On peut dire que les années 1990 ont constitué un tournant du point de vue de la crise identitaire générale de la société turque et des manifestations de plus en plus audacieuses des identités particulières de groupes séparés. Certains analystes parlent même d’une période « d’autorisation des identités ». Mais comme les minorités de Turquie vivaient en réalité depuis longtemps sous des identités non déclarées et qu’elles avaient, subi quoi qu’il en soit, des modifications, on peut aussi parler, pour désigner ces années-charnière, d’une période de « construction ou de reconstruction des identités ethno-religieuses ».

« L’autorisation des identités » dans le Dersim.

La période d’autorisation des identités » qui a débuté en Turquie en 1990 a non seulement entraîné la renaissance de l’identité alévie mais a fait apparaître au grand jour « des entités alévies (…) dans tout le pays comme dans le cercle des émigrés alévis en Europe. Les intellectuels et les dirigeants alévis se sont mis en tête de définir l’identité, les traditions et l’histoire des Alévis ».

Si selon Martin Van Bruinessen, les Alévis s’étaient habitués, sous le kémalisme, à considérer l’alévisme plus comme une idéologie sociale-démocrate que comme une identité religieuse, la politique officielle d’uniformisation religieuse les a obligés à reprendre le débat sur l’identité socio-religieuse alévie, offrant ainsi l’occasion d’une renaissance de l’alévisme et de l’analyse des problèmes identitaires particuliers des Alévis. Les cercles alévis ont recommencé à étudier la particularité religieuse des Alévis, et de nouveaux débats ont commencé à voir le jour sur l’origine de l’alévisme.

Au début, la nouvelle recherche identitaire alévie des gens du Dersim fut également encouragée par les autorités, une façon pour elles, probablement, de s’assurer leur emprise sur le Dersim en le tenant à l’écart du mouvement ethno-nationaliste qui se développait à vive allure parmi les Kurdes sunnites. Dans un article publié dans le journal Hurryet en 1976, on a même vu apparaître pour la première fois le mot « Alévistan » pour désigner le Dersim. Mais face à la puissance de la renaissance identitaire des Alévis du Dersim, les autorités ont pris peur. Car les Alévis s’auto-organisaient contre les mouvements kurdes non pas en tant que membres de la société turque, mais en tant que minorité identitaire particulière ayant ses propres revendications, tandis que des termes jusque-là frappés de tabou, tels qu’« alévi », « zaza », « kizilbach », refaisaient surface.

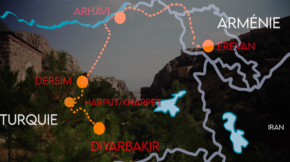

Une partie des Alévis et des sunnites zazaphones se trouvant en Europe ont commencé même à publier en zaza, en faisant une place à part à l’entité certes marginale mais particulière des zazaphones dans la masse générale kurde. A la fin des années 1980, le périodique Zaza a mis un nouveau terme en circulation, celui de « Zazastan », en tant que patrie des Zazas, désignant ainsi le Dersim et le haut-courant du fleuve Mourad ou Aratzani (ndlr : Euphrate oriental) peuplés de sunnites zazaphones.

Le 2 juillet 1993, ce processus intense d’organisation de débats sur l’identité alévie a été contrecarré par les nationalistes turcs à travers l’explosion de l’hôtel Mademak de la ville de Sivas où les intellectuels alévis avaient organisé un festival culturel. Trente-sept intellectuels alévis et deux employés de l’hôtel furent tués. L’explosion qui a eu lieu dans l’hôtel Mademak le jour du festival culturel alévi, et la mort des intellectuels alévis, se sont accompagnés, en 1993-1994, de la déportation forcée de la population alévie des localités montagneuses du Dersim, sous l’égide des autorités.

Il s’agissait de ceux des habitants du Dersim qui, ayant réchappé aux massacres de 1938, avaient pu retourner ensuite dans leurs foyers paternels et y rétablir les liens traditionnels ethno-religieux ainsi que la continuité de la culture traditionnelle et du mode de vie alévis. Mais par la suite il fut interdit aux déportés de revenir dans leurs habitats d’abord soumis à la surveillance de la gendarmerie, puis carrément démolis. Le résultat est que, privée des moyens élémentaires de la simple survie, une grande partie de ceux qui étaient retournés au Dersim a émigré dans différentes villes de Turquie, une autre partie trouvant refuge en Europe, particulièrement en Allemagne, tandis que le « nous » collectif culturel et identitaire des Alévis du Dersim en phase de recomposition rentrait dans une nouvelle ère d’indécision.

Le discours identitaire dans les discussions actuelles des gens du Dersim.

Aujourd’hui, des débats d’idées agitent très souvent le Dersim à propos du choix du terme désignant l’identité. Mis à part les Kurdes sunnites kurmandjiphones et les Turcs sunnites en faible nombre, les identités que j’ai repérées lorsque j’ai travaillé au Dersim en été 2011 se sont révélées à moi sous les vocables suivants : « alévi », « kurde alévi », « kizilbache », « alévi kizilbache », « kurde kizilbache », « zaza alévi », « kurde zaza ». Ce n’est pas toujours que le « kurde zaza », par exemple, désigne un sunnite zazaphone, car il peut aussi être de religion alévie mais se considérer « kurde ». De même, le fait qu’un « alévi zazaphone » ne se considère pas « kurde » n’est pas forcément de règle. Cependant, les noms d’« alévi » et de « kizilbache » s’imposent comme des termes génériques, appréhendables et acceptables par tous.

Le passé identitaire collectif et particulier de la population du Dersim.

L’identité collective de la population du Dersim a toujours posé problème, en tous cas autant qu’on s’en souvienne. Il semble que jusqu’à la fin du XIXe siècle on ne trouve pas de manifestations précises d’une identité collective « propre » chez les Alévis kizilbaches du Dersim. Le terme de « kurde » était le plus général, et après sa visite au Dersim en 1878, le religieux arménien Garèguin Servandztian écrit : « La langue de ces Kurdes est le zaza, et leur religion est « kizilbache ». A l’évidence, Garèguin Servandztian distingue l’ethnicité « kurde », de la langue « zaza », et de la religion « kizilbache ».

Dans l’ouvrage intitulé Les Débats sur l’Identité Ethnique des Alévis Kurdes, Martin Van Bruinessen écrit qu’il n’a pas, lui, trouvé d’autres termes que ceux de « Kurde » et de « Kizilbache », pour désigner ces tribus à l’époque de la Turquie pré-républicaine (« I have found no references prior to the republican period that call these tribes anything other than Kurds or Kızılbaş »).

En réalité, en évoquant la population du Dersim, les auteurs arméniens ont souvent tenu à faire une distinction entre les « Kurdes du Dersim », et ont souvent accolé au terme « kizilbache » celui d’« alévi », et même de « zaza ». Andranik, un auteur qui a vécu dans le Dersim et a très bien connu cette région, a privilégié, pour désigner cette population, l’emploi des termes « kurde » et « dersimien », usant du mot « kurde » pour désigner tantôt toute la population du Dersim (en dehors des Arméniens et des Turcs), tantôt les sunnites kurmandjphones, et c’est le cas le plus fréquent, les « Kizilbaches », qu’il distingue des « Kurdes sunnites » et qu’il nomme également « Kurdes non musulmans » ou « Kurdes kizilbaches ».

Pour désigner la population du Dersim, Guèvorg Haladjian par exemple, qui est né au Dersim, y a travaillé jusqu’en 1914 et y a rassemblé des documents, use-lui aussi principalement du mot « kurde », mais commence à utiliser le terme « alévi » de préférence à celui de « kizilbache », ce qui donne : « Kurdes alévis ».

On trouve les mêmes variantes concernant la langue. Par exemple, G. Haladjian se souvient de son entretien avec l’agha kurde Mounzour du village de Torit : « Les fils de mon oncle paternel (…) parlent en alévi ». L’expression « en alévi » témoigne ici simplement de l’existence d’une langue zaza qui était également parlée par les Kurdes sunnites, et montre l’importance que son auteur accorde à la collectivité « alévie », à l’« alévisme », au « nous ».

Durant la Première guerre mondiale, l’historien arménien de renom N. Adonts se distingue en désignant du nom de « doujiks » les gens du Dersim, pris comme une entité spécifique, distincte des Kurdes : « L’origine des Kurdes du Dersim qu’on appelle les doujiks, est également largement sujette à caution «. On le voit aussi utiliser le terme de « zaza » : « Pourquoi la couche la plus ancienne de la population kurde en Arménie est-elle appelée « zaza » ? La question ne réside pas dans les termes qui peuvent facilement s’expliquer, mais dans ce qu’ils renferment ». De la sorte, Il apparaît clairement qu’à l’époque de la Turquie pré-républicaine, les mots « kurde » et « kizilbache » ont été employés aussi bien que les mots « alévi » et « zaza », même si ces derniers l’étaient peu fréquemment.

Les gens du Dersim n’ont généralement pas utilisé de termes collectifs pour se désigner. Ils se reconnaissaient entre eux grâce à leur nom de familles (ou de tribus), appelées achirets. Andranik cite le nom des plus importants d’entre eux : les Izol, les Palanagh, les Khran, les Haytaran, les Tjipan, ou Tjipran, les Alan, les Toujik, les Khoutè, les Apasan, les Halvorèk ou Halvorouk, les Cheyk-Hassan, les Mameug, les Miraguian ou Mirag, les Kourèchan, les Kharatchol, les Yousoufan, les Khouzoutchan. G. Haladjian distingue de cette série de familles, les achirets alévis : « De la vallée du Khout aux flancs du mont Toujik, on comptait plus de 120 000 autochtones, des achirets qui avaient pour nom Haytaran, Khran, Tjipran, Alan, Mirag, Apasan etc., tous des alévis ».

Hans-Lukas Kieser voit les fondements de la formation d’une identité distincte des Alévis du Dersim dans le traitement officiellement négatif dont les Alévis-Kizilbaches ont fait l’objet historiquement dans l’Empire ottoman, probablement depuis le XVIIe siècle, et dans le rejet de l’opinion publique à leur égard qui en a découlé, ce qui les a obligés à s’isoler et à s’auto-défendre. Autrement dit, selon Hans-Lukas Kieser il faut imputer la formation de l’identité alévie-kizilbache à la politique d’intolérance et d’oppression qui s’est officiellement exercée sur cette collectivité en Turquie.

Il estime que la création des groupes Hamidiyé kurdes sous le sultan Abdulhamid II a dû jouer un rôle fondamental dans le séparatisme identitaire de cette minorité. En donnant, dans les années 1880, à de nombreuses tribus kurdes sunnites le droit de créer des groupes armés autorisés de cavaliers, le sultan Abdulhamid n’a pas permis que s’y joignent les Alévis-Kizilbaches dits « Kurdes du Dersim ». La justification en était qu’étudier au Mekteb-i Ashiret et faire partie de groupes militaires armés étaient un privilège réservé aux musulmans sunnites. Mais les Kizilbaches interprétèrent ce refus comme une discrimination politique, ce qui creusa le fossé entre Kurdes et Alévis.

Effectivement, jusqu’à la fin du XIXème siècle, les Alévis-Kizilbaches du Dersim n’avaient pas particulièrement de problème identitaire spécifique. Alévis et sunnites du Dersim vivaient dans un régime de facto indépendant, et dominaient pareillement la population arménienne autochtone qui leur était d’ailleurs inférieure non seulement socialement mais quantitativement. Au Dersim, la structure sociale était de type tribal achiret, et quoi que les achirets étaient organisés selon un principe religieux -sunnites, alévis, chrétiens arméniens-, les relations sociales ne s’y exerçaient pas en fonction de l’identité mais en fonction des liens de parenté entre achirets, et elles étaient basées sur la force.

Au Dersim, jusqu’à la fin du XIXe siècle nous n’avons pas de pouvoir pyramidal. Il n’y avait là ni tribunal, ni police, ni armée. Les conflits étaient résolus par l’intermédiaire des chefs d’achirets (chefs de familles) et selon le droit coutumier. Tous étaient armés et chacun, tribu achiret autant qu’individu, défendait ses droits au moyen des armes et par la force. La stabilité de cette organisation sociale excluait les conflits identitaires de type ethno-linguistico-religieux, par conséquent il n’y avait pas d’occasion d’établir une distinction entre groupes ethno-linguistico-religieux. Au Dersim, le fait d’être alévi ou sunnite n’entraînait pas un avantage de l’un par rapport à l’autre. Les sunnites ne furent avantagés qu’après avoir été autorisés à constituer des groupes militaires. Puisque la vocation principale des groupements kurdes de Hamidiyé était de pressurer et de massacrer les Arméniens des territoires orientaux, il est probable que la décision du sultanat turc a été conditionnée par l’existence, chez les Alévis du Dersim, d’une origine arménienne certes lointaine, mais notable.