Yetvart Danzikyan

Journaliste, rédacteur en chef du journal Agos

En tentant une confrontation, toute autorité politique devra démolir le mur de ciment qu’elle avait construit de ses propres mains. La confrontation et la demande de pardon ne peuvent avoir lieu que par la suite.

Pour un pays aussi bien que pour une personne, la demande de pardon constitue une étape cruciale composée d’un « avant », d’un « présent », et d’un « après ». Pour un l’individu, cela peut paraître conventionnel, mais avant toute chose, une demande de pardon demande la présence d’une familiarité, de compréhension et par dessus tout, d’un besoin de s’excuser. Il faut accepter le fait d’avoir commis une faute et comprendre qu’il est impossible de la corriger, mais qu’au moins — comme une condition préalable nécessaire — une demande de pardon doit être effectuée pour le mal commis. Autrement dit, il faut tout d’abord comprendre le fait d’avoir soi-même commis « la faute », ce qui est un processus qui se révèle parfois difficile.

Nous avons tous probablement demandé pardon, à un moment de notre vie, et le processus qui précède cette confrontation n’est pas facile. C’est jusqu’à ce moment-là que, peut-être, l’on considère encore avoir raison. Puis, soudain, on réalise que nos pensées ne correspondent pas à ce qu’il se passe à l’extérieur. Nos amis et notre entourage pensent que nous avons tort : il existe une victime. En bref, à un certain moment, nous nous rendons compte que quelque chose s’est mal passé. Et c’est là que nous commençons le processus d’auto-confrontation. Avant cela, nous nous sentons agité. Il s’agit de l’inquiétude d’avoir fait du tort et de savoir que nous avons fait du tort à quelqu’un. Ainsi commence la confrontation. Puis, comme celle ci continue son chemin progressivement, nous nous rendons compte que nous nous sommes trompés. Nous demandons l’avis de ceux qui nous entourent et essayons de tout comprendre dans les moindres détails.

Arrive un moment où la confrontation s’achève, lorsqu’on a compris notre erreur. Toutefois, le processus lui-même n’est pas encore fini. Nous n’avons fait que nous confronter à nous même et notre entourage ; il s’agit maintenant de l’exprimer à l’autre partie, ce qui est un tout autre processus. Car dans certaines cultures, ou disons, certains « mondes », accepter d’avoir commis une faute est considéré comme un signe de faiblesse. Dès que vous dites «J’avais tort» ou que vous faites vos excuses, cela vous place dans une position inférieure. Ainsi, on le voit, l’ « avant », le « présent » et l’ « après » sont trois étapes capitales.

C’est cependant la plus cruciale des étapes. Savoir que s’excuser est difficile, venant d’un tel monde, on se force à trouver d’autres mots pour remplacer la demande de pardon. On peut avoir réalisé et compris le fait que l’on avait tort tout en étant encore incapable de faire ses excuses. C’est parce que, comme nous l’avons dit ci-dessus, s’excuser peut être un signe de faiblesse et que l’acceptation de sa faute peut vouloir dire qu’on a baissé sa garde. Si vous considérez la vie comme une guerre, comme un combat, un champ de bataille où il faut toujours être au dessus de tous, toujours être un leader, cela pose évidemment un problème.

La demande de pardon nous fait descendre de notre attitude précédente

Il nous faut une autre formule, mais laquelle ? On cherche une issue. On peut dire, par exemple : « Ce qui est fait est fait » et puis essayer de le compenser avec des gestes : une simple inclination du cou, un mouvement de sourcils pour signifier « Désolé ! », une moue de regret… tout cela peut être utile pour essayer d’esquiver l´épreuve. Et parfois, on essaie d’éviter le sujet de cette façon. Cela fonctionne, mais pas souvent il faut le reconnaître. Ce qui est attendu c’est une excuse, la reconnaissance de la faute. Par conséquent, le mot « excuse » est important. C’est pourquoi nos mères nous demandent de demander pardon en insistant bien sur ce mot. L’important ici est de prononcer le mot. Ou, du moins, la capacité de dire « J’ai eu tort » et pas « Ce qui est fait est fait ».

Et pourquoi ? Pourquoi est-il important d’utiliser le mot « pardon » et pourquoi l’autre partie, s’attend-elle absolument à ce mot et pas à une autre formule ou un autre terme ? Puisque nous comprenons ce principe, je ne vais pas chercher à répéter ce que l’on sait. Mais je pense vraiment qu’en allant un peu plus loin, il serait plus facile de comprendre le problème « de l’Etat/des sociétés » Alors, pourquoi insister sur ce « pardon » ?

Parce que, bien qu’on connaisse la définition du mot, il a aussi cet autre sens, celui de nous faire descendre de notre position antérieure. Quelque soit notre statut, qu’il soit égal ou supérieur en terme de carrière, d’âge ou de relations familiales. Quelque soit notre position, le fait de ne pas s’excuser fait que l’on finit par se percevoir comme supérieur et dominant par rapport à l’interlocuteur. Ce n’est qu’en demandant pardon et donc en communiquant le fait de s’être confronté à soi même et d’avoir compris son tort que l’on descend de cette position. C’est primordial.

A la première étape, il importe de descendre, pas au niveau égal, mais à un rang ou à un niveau plus bas que celui de notre interlocuteur. Autrement dit, on s’agenouille. C’est pourquoi il arrive que l’on s’agenouille physiquement devant l’interlocuteur. Que l’on se mette à genoux ou pas, ce qu’on veut vraiment exprimer ici c’est : « C’est la seule solution pour que je sois pardonné. » A ce moment là, on croit qu’on peut s’amender en se mettant à genoux. On s’agenouille par avance, de sorte que l’on peut atteindre une position similaire ensuite, pourvu, certes, que l’autre partie l’approuve. Certains torts ne peuvent être pardonnés qu’ainsi : ce que Willy Brandt a fait en Pologne en s’agenouillant devant le mémorial du soulèvement du ghetto de Varsovie en est l’illustration.

D’autre part, il est possible d’envisager le problème de la demande de pardon comme les deux faces d’une même pièce. Car il y a aussi l’acte de forcer quelqu’un à s’excuser, ce qui concerne à la fois les relations humaines, la hiérarchie et les positions prévues des personnes par rapport à leurs interlocuteurs. On sort ici du processus de la passivité, de la confrontation et des comptes rendus que constitue « la demande de pardon. » Tout spécialement si la partie qui attend une demande de pardon se voit en position supérieure et qu’elle voudrait mettre l’accent sur cette supériorité, l’affaire peut prendre la forme de quelque chose d’imposé. Dans un tel cas, et particulièrement si la personne en attente de pardon possède réellement un statut social supérieur — comme un employeur ou un politicien — alors la demande de pardon se transforme en une toute autre chose. Car ici, celui qui doit s’excuser ne réalise pas la confrontation mentionnée plus haut. Celle ci est devenue un programme de conduite qui s’impose à lui. S’il ne demande pas pardon, il pourrait risquer plusieurs difficultés quotidiennes et professionnelles. S’il n’est pas en mesure de les surmonter, il demandera pardon. Ici, aussi, il est peut-être question d’un agenouillement, mais forcé. Il ne sert qu’à souligner le statut supérieur de l’autre et perpétuer la hiérarchie. On n’y gagne rien de plus. On peut le voir de temps à autre dans les relations interétatiques. Mais le pardon dont on parle n’est pas celui là. Ce pardon forcé n’est qu’un mauvais exemple donné à ce sujet.

Venons en enfin à celui qui attend à une demande de pardon. C’est une victime, sans aucun doute. Elle a éprouvé un dommage énorme, qu’il soit matériel ou moral, pour lequel elle s’attend à des réparations aussi bien qu’à une « demande de pardon ». Les réparations matérielles ne suffisent pas. Et pourquoi ? Parce que, comme on l’a déjà dit, elle attend et exige que celui qui a perpétré le crime subisse une confrontation avec sa propre action. Faute de confrontation, les réparations (hypothétiques, voire parfois inexistantes) ne suffisent pas, loin s’en faut. Plus important que les réparations, il faut que « l’auteur » fasse l’expérience de la confrontation avec sa propre action. C’est pourquoi on déclare qu’une demande de pardon suffirait là où les réparations ne se manifestent pas. Il ne s’agit pas de la confrontation seule ; et je le répète, c’est l’utilisation du mot « pardon » qui importe. (Et ici on peut se rappeler qu’après le bombardement à Uludere, le gouvernement de l’AKP a refusé de demander « pardon » aux proches des 34 citoyens tués, en affirmant « avoir fait beaucoup de choses qui tiennent lieu de demande de pardon ». Ce refus obstiné de demander pardon, d’utiliser le mot même de « pardon, » en dit beaucoup sur les dites relations entre l’Etat et la société, aussi bien qu’entre l’autorité centrale et les Kurdes.).

Le déni perpétue le crime

Dans certains cas — on peut maintenant sortir des situations interpersonnelles et passer aux situations inter sociétales — le perpétrateur a agi en vertu de son statut qu’il considère supérieur. En renforçant son statut de dominant, il a déjà refusé de voir l’autre comme son égal et l’a même rabaissé. Il ne tente que de l’affaiblir, peut-être de l’anéantir : voilà l’arrière pensée qui nous explique pourquoi les réparations ne suffiront pas. Car on ne parle pas d’une confrontation du genre : « Je l’ai payé et je m’en suis débarrassé ». Cette intention explique comment, en niant son action et en refusant de demander pardon, le perpétrateur continue encore à commettre le crime. On peut donc dire, dans certains cas, que le déni perpétue en quelque sorte le crime.

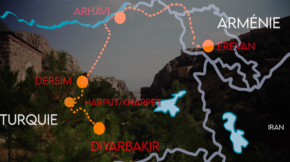

Ici, nous avons pénétré dans le champ des Etats et des sociétés. Répétons le, le déni perpétue le crime à un autre niveau. Abordons maintenant le sujet de la Turquie et du langage de la position officielle. En Turquie, le déni est pratiqué par la position officielle et l’autorité fondatrice avec une extrême facilité et une grande insouciance, avant tout au niveau du « langage ». Une performance absolument impressionnante, négativement parlant. Ce langage de déni s’est établi sur deux terrains, au sujet des Kurdes et des Arméniens. Ce qui est significatif car la République s’est fondée « contre » ces deux peuples (voire trois, en comptant les Grecs). Ce processus n’étant pas le sujet de cet article, on peut noter par une simple lecture impartiale que, adoptant le caractère «d’un Etat turc et musulman » de l’Union et du Progrès, la République a sévi sur les éléments kurdes et religieux de cet Etat « musulman » dès la première contestation kurde (lors de la révolte du Cheikh Saïd).

Construite sur cet axe, la République a cimenté graduellement deux négations capitales : la négation du génocide/massacre des Arméniens et la négation de l’existence des Kurdes. La remarque sarcastique d’un politicien kurde il y a quelques années résume la situation le plus nettement possible : « Depuis toujours les Arméniens s’efforcent de prouver qu’ils ont été tués, et les Kurdes, qu’ils existent ». L’autorité fondatrice avait fixé la formule selon laquelle il n’y avait pas de peuple kurde, et selon laquelle le massacre ou le génocide arménien n’était qu’un « soi-disant « génocide. » Le choix du mot « soi disant » résume bien la vision que la République a vis-à-vis de la société qui la constitue. Cette formule est devenue utile non seulement au sujet du génocide arménien mais également de toutes les institutions et de tous les concepts auxquels la position officielle s’oppose. Par exemple : « Le soi-disant chef de l’organisation terroriste à Tunceli » ; l’organisation en question n’étant que le PKK avec laquelle l’Etat se trouvera à la table de négociations des années plus tard. Mais de telles utilisations sont hors sujet ; concentrons nous ici sur l’utilisation de l’expression « soi-disant » par rapport au massacre/génocide des Arméniens dans le contexte de la confrontation et de la demande de pardon.

Lorsqu’on pourra lever la tête, reprendre notre souffle et regarder autour de nous en échappant au bombardement de la position officielle, avec laquelle on a enterré la société toute entière, et sous laquelle nous avons été enterrés tout au long de notre vie, voilà ce qu’on pourra voir : une autorité, avec le soutien de quelques éléments de la « majorité, » a soumis un peuple sédentaire de l’Anatolie à la purification ethnique. Elle l’a contraint à migrer, l’a massacré et a confisqué une grande partie de ces biens. A la suite de acte, la population de ce peuple a été réduite à une fraction symbolique dans ce pays. Après tout ceci, on voit naturellement une tension émerger entre la victime et le perpétrateur. Le lésé, ou pour mieux dire la victime d’une telle atrocité, a attendu une sorte d’« approche » de la part de celui qui avait commis cet acte.

On peut revenir maintenant donc à la vie politique concrète. Comme on le sait, l’année 2015 (il va sans dire, le centenaire de 1915) approche. Il est probable que, pas seulement les victimes et leur famille, mais aussi l’AKP, héritier de « la position officielle », s’y préparent. Les signes d’une préparation sont manifestes ; il semble que l’AKP prend des mesures pour trouver une solution sans attirer l’attention en 2015 et sans abandonner l’image du parti pragmatiste aux confins de la position officielle classique. Ömer Çelik, ministre de la Culture, a expliqué dans une récente interview au journal arménien Agos (1) une de ces mesures :

« En toute sincérité et en prenant en compte tous les sens que peut avoir le mot génocide, je crois qu’il est impossible de décrire ces événements comme un génocide. Il y a eu ici des massacres réciproques durant une période de grands bouleversements et durant laquelle l’autorité faisait défaut. Dans ces circonstances, soit on construit l’avenir de nouveau, sur le fait que le deuil est une grande vertu, qu’il est un acte qui fait mûrir les peuples. Soit, coincé entre le lobby du génocide et certains groupes politiques radicaux qui partagent les mêmes sentiments, nous continuons dans ce sentiment d’être pris au piège qui crée des dommages à notre histoire commune, notre deuil commun et notre culture commune rendus à l’état de jouet par ces politiques radicales. »

Selon le Ministre Çelik, il n’y a pas de génocide, mais seulement des massacres réciproques survenus en période d’absence de l’autorité. Ici, il semble n’y avoir aucune nouvelle déclaration allant au-delà de la ligne officielle. Cependant, il semble être à la recherche d’une nouvelle formule, plus loin :

« La confrontation et le pardon mutuel [helalleşme] sont une affaire plus capitale que la demande de pardon. Durant la période républicaine, les gens ont été transformés en diaspora à l’intérieur même de l’Anatolie à cause de leurs croyances, de leurs langues maternelles et de leurs origines ethniques. Lorsqu’on parle du « fait d’être quittes » et de la confrontation, c’est à tout cela qu’on se réfère. Il ne faut pas comprimer notre avenir entre les parenthèses du passé. Si un règlement des comptes imminent devait avoir lieu, il ne serait pas entre les Turcs et les Arméniens, mais entre ceux parmi nous qui embrassent la mentalité des Unionistes d’un côté et le lobby du génocide de l’autre. »

L’arrogance de la position officielle continue

Cette logique, cette formule est effectivement un pas en avant vis à vis de la position officielle. Et assurément un pas positif. Au moins cela inclut une confrontation. Mais on s’arrête précisément là. Et la formule proposée est celle de « pardon mutuel », qui, au départ, sonne plutôt bien. L’autorité a remarqué que quelque chose s’est passé ; en vérité, elle sait ce qui a été fait et dit: « Pardonnons nous les uns des autres et réconcilions nous. » Le problème qui en résulte c’est que, comme on a déjà expliqué dans la partie concernant les individus, il est possible de prendre un chemin plus facile pour éviter de demander pardon. On esquive le mot même. Par contre, on peut dire peut-être qu’il s’agit d’une demande de pardon ; qu’il est aussi significatif pour la Turquie d’avoir atteint cette position et qu’il n’est peut être pas réaliste de s’attendre à une demande de pardon « sans réserve » de la part des états.

A chacun son avis, mais il faut l’avouer : en ce qui concerne de telles problématiques, il n’y a pas de formule « pour être quittes » entre les Etats ou les sociétés. Du moins elle ne pourrait pas constituer une formule définitive puisque, du point de vue de la victime, l’action n’est pas encore définie : tout en acceptant l’action, le perpétrateur choisit de ne pas « faire » ce qui est conséquemment et logiquement exigé. Bref, il ne demande pas pardon du tout. Il accepte simplement que quelque chose s’est passé, mais en le transformant en un évènement arbitraire et chaotique, sans auteur et sans sujet. La hiérarchie entre l’autorité et la victime est donc protégée et perpétuée. L’arrogance de l’autorité — héritière du perpétrateur — est préservée. (Et ici on fait une troisième comparaison : rappelons-nous du moment où le gouvernement de l’AKP a affirmé à Israël, au sujet de l’attaque contre Mavi Marmara, qu’une demande de pardon était absolument exigée et que les relations ne seraient pas normalisées jusqu’à l’utilisation du mot « pardon. » D’autre part, comparons ceci avec la déclaration d’Ömer Çelik : « Le fait d’être quittes est un concept plus grand que le pardon » et avec celle du Premier Ministre Erdoğan au sujet d’Uludere : « On a fait beaucoup plus de choses qu’une demande de pardon. »)

Deuxièmement, le terme « pardon mutuel » s’utilise lors de cas différents. Un de ces cas (le plus commun) consiste à faire que les deux parties doivent oublier « tout ce qu’ils ont fait », qu’il faut se pardonner « l’un et l’autre, » et qu’il faut laisser tomber l’affaire. Naturellement, cela revient à dire à la victime : « Vous aussi, vous avez fait du tort, acceptez-le ! » De plus, cette formule peut indiquer aux victimes et à leurs proches qu’au lieu de donner lieu à une confrontation ou à une demande de pardon, l’affaire sera plutôt déclarée comme « étouffée ».

Un dernier point important dans les mots de Çelik est sa tendance à voir «ceux d’entre nous qui embrassent la mentalité du parti Union et Progrès, et le lobby du génocide» comme des acteurs équivalents jouant sur le même niveau. Ici, bien sûr, nous nous rappelons comment la ligne officielle dépeint depuis des années ceux qui décrivent les événements de 1915 comme un « génocide » comme de « mauvais Arméniens ». Ce mécanisme est encore intact. Il existe de « bons Arméniens » qui ne décrivent pas les événements comme « génocide » et les « mauvais Arméniens » qui le font. Ces derniers sont pour la plupart membres de la « diaspora » et vivent à l’étranger. Bien sûr il ne vient à personne l’idée de poser la question : pourquoi ceux qui sont restés dans le pays ne pouvaient-ils pas nommer ces évènements comme génocide ? Auraient-ils pu-ils le dire ? Qu’est-il arrivé à ceux qui l’ont dit ? Ou bien : était-il ou est-il possible de parler de la confiscation des biens et des richesses pendant et après 1915 ?

Mettons de côté le sujet du génocide : quelle était l’atmosphère qui a mené au meurtre de Hrant Dink qui avait dédié sa vie à la « normalisation » et à la thérapie réciproque. Pourquoi est-il devenu si facilement une cible et à travers quels paradigmes ? Dans quel climat social habitaient les Arméniens ou habitent encore les Arméniens ? Sans chercher véritablement la réponse à ces questions, la formule de « bon et mauvais Arménien » restera encore populaire dans ce pays. Et naturellement, le parti Union et Progrès qui est l’« auteur », continuera à être assimilé à la diaspora qui est formée des familles des victimes.

Pour conclure l’analyse de l’interview d’Ömer Çelik, on peut aborder un dernier point. Il est bien sûr impossible de prévoir le climat politique d’ici 2015, ni de prétendre que l’AKP ou la Turquie assumera la position qu’implique la déclaration de Çelik. Un ton plus doux ou au contraire plus dur pourra être employé. Cependant, ses paroles sont les indices les plus concrets dont nous disposons actuellement, j’ai donc basé mon analyse sur sa déclaration.

À quoi s’attendent la victime et le lésé ?

Néanmoins, nous ne parlons pas d’un endroit où tout est clair et sans ambiguïté. Il y a des questions. Juste à ce moment, peut-être devrions nous pouvons prêter l’oreille à ce que dit Marc Nichanian. Ses conférences sur la catastrophe, les excuses, le pardon et le deuil ont été recueillies dans le volume Littérature et Catastrophe, où il fait la remarque suivante en référence à Derrida:

Afin de pouvoir atteindre le niveau où nous pouvons conjointement questionner ce que faire la paix révèle et cache, la première étape pour faire la paix doit être la confession, une demande afin d’être pardonné, un projet de paix. Dans les dernières années de sa vie, Derrida avait également manifesté son intérêt pour ce sujet. Maintes et maintes fois, il est revenu sur les mêmes questions : la mondialisation de la scène du pardon, la théâtralisation mondiale de la confession et du témoignage. Nous confessons nos péchés et ceux de nos pères. Nous sommes coupables et demandons pardon. Ou dans une autre version: nous faisons des excuses, même si nous ne sommes pas personnellement coupable. Au nom de qui et de quoi ? Au nom de l’État ? De la société civile ? De nos pères ? Avons-nous le droit de parler au nom de nos pères ? En outre, à qui s’adresse la phrase « Nous nous excusons » ? La nation ? Les individus ? L’Etat, qui est censé représenter ces personnes ou incarner la nation ? Un tribunal de la planète ? Sans aucun doute, beaucoup de questions exigent des réponses. Pourtant, chacune de ces questions sont cruciales et doivent trouver très rapidement une réponse. De plus, il existe encore une autre question qui nous attend. Doit-on dire « Nous nous excusons » ou « Je m’excuse » ? Généralement, on traduit la phrase en anglais en « Je m’excuse », mais pas, par exemple, par «je demande pardon ». (…) S’agit-il vraiment de phrases d’excuses ? L’interlocuteur ne peut-il pas se demander si il ou elle a la force de pardonner ? (…) « En questionnant la nature de ce qu’est faire la paix, Derrida a clairement indiqué que tout projet ou processus de rétablissement de la paix présentait une menace. La confiscation du deuil engendre des cicatrices, une grave fragmentation, de la culpabilité: tous ces éléments nous amènent à un risque d’évitement, de négation ou de déni ; le danger de céder la vérité à la volonté de la politique ou de l’État souverain ; en bref, une fois de plus, le deuil est confronté au danger d’être confisqué ou manipulé.

Il s’agit là bien sûr problèmes et de questions critiques. En parallèle à toutes ces questions, la position que je vais proposer sur le plan politique est naturellement de soutenir toutes les demandes de confrontation et toutes mesures visant à «faire la paix» …

Ainsi, on arrive à la fin de cet article et à une étape critique. Concluons en nous posant cette question : à quoi s’attendent la victime et le lésé ? En dépit des variations d’une période à l’autre, le thème majeur est resté le même : la reconnaissance ; c’est à dire, pour le perpétrateur de reconnaître et décrire ce qu’il s’est passé d’une manière juste. Voici le droit fondamental de la victime. En fait, bien plus qu’un droit, il s’agit d’une modalité d’existence. Car faute d’une telle reconnaissance, elle devient doublement incapable a) de porter le deuil b) de réaliser son sentiment de la justice. Commençons donc par le deuil. Je vous propose un tout un autre exemple sans rapport avec le sujet du génocide et du massacre. Dans les années 1990, des gangs à l’intérieur de l’Etat turc ont fait des ravages dans le sud de l’Anatolie et d’Istanbul, où de nombreuses personnes étaient portées disparues, enlevées par ces gangs. Des agents de l’État appréhendaient les Kurdes et d’autres dissidents à leur domicile et on n’entendait plus jamais parler d’eux. Selon toute probabilité, ils ont été tués et enterrés quelque part, peut-être dans un charnier. La période du coup d’Etat était révolue, mais on faisait face aux actes classiques d’une junte militaire. Malgré les témoignages vagues (« on l’a vu dans tel-ou-tel commissariat » ; « une voiture civile l’a enlevé… ») les recherches et les procès n’ont jamais donné de résultat. Il est extrêmement difficile de comprendre et de décrire le trauma de cette période de « disparition » pour les familles des victimes. Des années plus tard, on a trouvé des ossements à la suite d’aveux de la part de quelques officiels et de recherches. C’est ensuite que les familles ont parlé. Le message le plus important parmi toutes les choses qu’elles ont pu dire était : « Maintenant, nous pouvons faire notre deuil ». Oui, elles pourraient le faire désormais parce que l’Etat, en détenant ces corps, en les cachant, avait privé les familles du processus le plus humain qui soit : le deuil. Des centaines de personnes n’ont pas pu faire le deuil de leurs enfants, de leurs maris, de leurs pères pendant des années. Il est tout à fait impossible pour nous de l’imaginer ou de le comprendre. Pourtant, il nous est toujours possible de voir à quel point l’«autorité» peut être cruelle.

Le déni a privé la société arménienne du deuil

Dans un sens, c’est le même effet créé par la politique de déni, la culture du déni, et l’utilisation de la formule « soi-disant génocide arménien » dans toutes les déclarations officielles et les correspondances. On a refusé le droit de deuil à la société arménienne en la niant, en la décrivant comme « soi-disant », en ayant une attitude méprisante, et en répétant fort l’argument du « Nous sommes les vraies victimes ». Cela revient à dissimuler l’emplacement des os des « disparus ». La différence étant qu’ici, le vide historique n’est pas encore refermé, il est toujours en cours depuis 1915. C’est une période extrêmement longue pour ne pas être en mesure de faire le deuil.

Deuxièmement, nous avons suggéré que la victime ne serait pas en mesure de satisfaire sa/son sens de la justice. Je pense cela ne nécessite pas trop d’explication. Les personnes et les sociétés s’attendent à la justice. La principale condition préalable ici est la reconnaissance de la victime comme une « victime ». C’est la première étape. Cependant, la ligne officielle et largement acceptée (ce qui est une description plus précise depuis que la ligne officielle n’est plus simplement officielle, mais est également partagée dans l’espace public et acceptée par une partie importante de la société), qui est une extension des politique de déni, n’a pas reconnu que la victime est effectivement une « victime ». Et encore une fois, comme une extension de cette politique, ils ont affirmé qu’ils sont les véritables victimes, et de ce fait imposé ce point de vue à la communauté arménienne de Turquie. En résumé, les victimes ont non seulement été privées de leur « deuil », mais la « vérité » a également été confisquée de leurs mains. Aussi, les déclarations officielles étant répétées encore et encore pendant des années, la « victime » a été remplacée.4 Comme si tout cela ne suffisait pas, le mot « arménien » a été utilisé comme une insulte, une opprobre, tout le temps accompagnée de l’argument « il n’y a pas de racisme dans notre culture ». Donc, la vérité de la question est que, s’il arrive un jour qu’une autorité politique arrive avec l’intention d’initier une confrontation, elle devra d’abord briser ce mur de béton qu’elle a elle même construit ou contribué à construire.

C’est seulement après que ce mur aura été démoli que la confrontation et les excuses pourront avoir lieu. Et alors seulement le deuil pourra commencer.

1. Interview avec Ömer Çelik, publiée dans Agos, le 25 avril 2013

2. Juste à ce moment, il peut être opportun de rappeler un troisième événement : rappelons-nous pourquoi le gouvernement AKP a déclaré qu’il s’attend à des excuses « sans réserve » du gouvernement israélien en raison de l’attaque sur le navire Mavi Marmara, et pourquoi il a déclaré que les relations bilatérales ne pourraient pas revenir à la normale jusqu’à ce que le mot « excuses » ait été prononcé. Et faisons une comparaison entre la déclaration de Ömer Çelik « Le pardon mutuel est plus importante que des excuses », et les mots du Premier ministre Erdogan « Ce que nous avons fait est plus grand que des excuses » dans le contexte du massacre d’Uludere.

3. Marc Nichanian, Edebiyat ve Felaket, Editions İletişim, Trad: Ayşegül Sönmezay, p. 207 et suite. MS Littérature et Catastrophe pp 164-65.

4. Bien sûr, cela ne veut pas dire que je considère que les pertes des Turcs ou des musulmans à l’époque soient sans importance. Eux aussi, ont subi des pertes et c’est une souffrance qui doit être partagée et prise en considération. Néanmoins, il ne peut pas être considéré comme une approche juste d’opposer cette souffrance à ce qu’il s’est passé en 1915, et progressivement minimiser ce dernier en soulignant l’ancien au point de détruire 1915.