Author: Yerkir

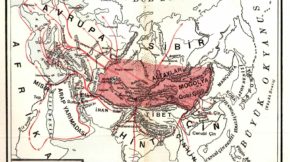

Les termes « turc », « race turque » ou « nation turque » que nous utilisons aujourd’hui sont donc le fruit d’un processus de « construction » particulièrement complexe, débuté il y a des siècles et qui s’est poursuivi jusqu’à nos jours. Il y a, de plus, des signaux forts qui attestent que ce processus est toujours en cours. Affirmer qu’une identité construite est supérieure à d’autres identités probablement tout aussi construites atteste, au mieux, d’un manque de conscience historique. Il est alors utile de prendre une profonde inspiration et de se remémorer cet historique quand nous bombons le torse au slogan « Heureux qui se dit Turc ».

La communauté Alévie a toutes les raisons de craindre pour son avenir. Le défi politique majeur des Alévis aujourd'hui est de se doter d'un véritable programme politique et de dirigeants capables de porter ses revendications démocratiques et sociales. Cela passe par une rupture idéologique sans concession avec la synthèse islamo-turque et avec le nationalisme turco-kémaliste.

Parue simultanément en Turquie, en France, en Arménie et en Italie, le 30 mai 2014, une tribune intitulée "Arméniens et Turcs : faisons un rêve ensemble", co-signée par diverses personnalités françaises d'origine arménienne et des intellectuels turcs, a remis au goût du jour la thématique d'un dialogue arméno-turc que l'on croyait en sommeil depuis quelques années. Si cet écho lointain au discours du pasteur afro-américain Martin Luther King, se veut un plaidoyer pour une réconciliation arméno-turque, on retiendra aussi qu'il articule la question arménienne autour de la thématique du rêve... C'est oublier que ce dialogue dans sa version actuelle ne pourra aboutir à une nouvelle page de notre histoire s'il persiste à léser aussi bien la complexité arménienne que les enjeux de fonds.