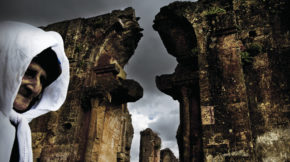

Suite à la nationalisation par l'état turc le 21 mars 2016, du quartier de Sur, centre historique de Diyabakir, Martine Assénat, Maître de conférences à l’Université de Montpellier, rappelle son importance patrimoniale et explique pourquoi il est absolument capital de conserver aujourd’hui l’alignement « originel » de ses vieilles rues dont le tissu actuel se relève être une source majeure pour la compréhension de l’histoire romaine et byzantine, mais également pour l’étude de la ville médiévale et ottomane de ce site intra-muros exceptionnel.

Dans cet article, le juriste Raffi Kalfayan entreprend de définir ce qu’est la société civile turque en remontant dans l’histoire de la Turquie, puis brosse son profil récent, des années 1990 jusqu’à aujourd’hui. Il tente ainsi de mieux comprendre sa structuration, son environnement politique ainsi que ses valeurs et dresse un panorama des fractures face au pouvoir totalitaire. De cette analyse, en ressort que les contradictions au sein même de la société civile facilitent sa mise sous tutelle par l’État et entravent son influence sur la vie publique.

Pour Hamit Bozarslan, les dynamiques de désintégration, de morcellement et de radicalisation actuellement à l’œuvre en Turquie sont extrêmement profondes. Impossible d’après lui d’écarter le risque d’une guerre civile au prétexte que la Turquie est un État fort. Interrogé sur l’émergence de Daesh, Bozarslan considère que ce sont la Turquie, l’Iran et l’Arabie Saoudite qui portent la responsabilité majeure de la confessionnalisation du Moyen-Orient et que le sécularisme constituerait la seule manière de sortir de l’impasse dans laquelle se trouvent actuellement les pays musulmans. Deuxième partie de l’entretien réalisé par Irfan Aktan pour Nuçe TV.